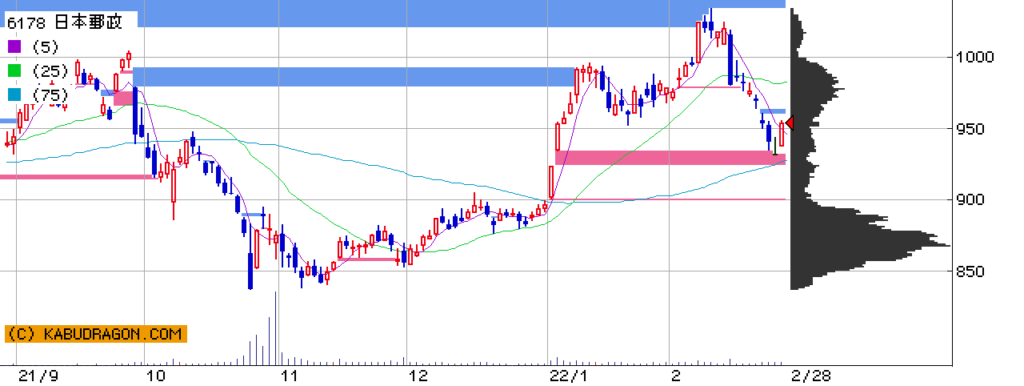

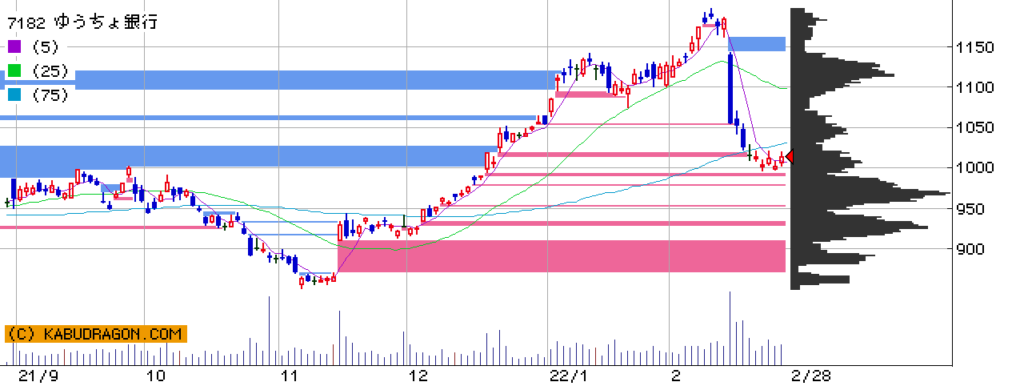

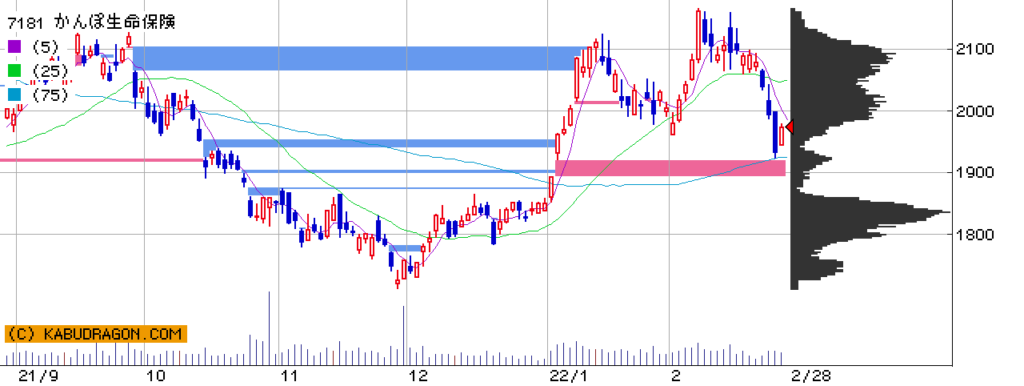

2022年に入ってから、日本郵政グループ3社の株価は5%以上あげています。

【日本郵政の日足チャート】

【ゆうちょ銀行の日足チャート】

【かんぽ生命保険の日足チャート】

ゆうちょ銀行は米国の利上げ予測によって去年から上昇していますが

日本郵政とかんぽ生命保険は大幅な上昇を見せていますね。

日本郵政といえば、政府が多数の株式を持っていて実質官営のような企業でした。

しかし、政府は2021年に売り出しを行い、現在の保有比率は33.33%となりました。

日本郵政グループの株価と指標

【日本郵政】

| 2022/01/21終値 | 960.4円 |

| PER | 7.43倍 |

| PBR | 0.27倍 |

| 配当利回り | 5.21% |

【ゆうちょ銀行】

| 2022/01/21終値 | 1,098円 |

| PER | 11.76倍 |

| PBR | 0.36倍 |

| 配当利回り | 4.28% |

【かんぽ生命保険】

| 2022/01/21終値 | 2,009円 |

| PER | 6.27倍 |

| PBR | 0.3倍 |

| 配当利回り | 4.48% |

PBRは3社とも非常に割安で、配当利回りも4%超と高配当ですね。

しかし、割安・高配当にはそれなりの理由があるものです。

美味しい銘柄か、不味い銘柄か、記事を最後までお読みいただいてから判断していただきたいと思います。

売上高が右肩下がり

まずは2010年から2021年までの売上高推移を見てみましょう。

毎年売上高が減っているのが確認できますね。

純利益率が上昇している理由としては

「売上高が減っているけど、当期純利益はそれほど変化していない」ということからです。

例えば、売上高100円、当期純利益が40円だと

(40円÷100円)×100%=40%

純利益率は40%です。

売上高80円、当期純利益40円の場合

(40円÷80円)×100%=50%

純利益率は50%です。

このように、売上高が減っているのに純利益率が上昇している場合には、当期純利益があまり上下していないと推測できます。

セグメント別で確認すると、日本郵政の稼ぎ頭である「生命保険業」の売上高減少が顕著ですね。

日本郵政グループの特徴と不祥事

まずは日本郵政グループの不祥事から見ていきましょう。

日本全国津々浦々にネットワークを張り巡らせている組織「日本郵政グループ」。

一民間企業としては日本最大規模の「ヒト・モノ・カネ・情報」を持つ組織です。

組織を大きく3つに分けると

「日本郵便」

「ゆうちょ銀行」

「かんぽ生命保険」

となります。

これらの企業は「地域密着」「安心感があり頼れる」といった国民の善意を裏切る事件もありました。

日本郵便は「郵便物投棄」

ゆうちょ銀行は「現金横領、不正引き出し」

かんぽ生命保険は「不正契約問題」

また、社内ではお中元やお歳暮、年賀はがきのノルマを課し、社員に重い負担を強いたり、不祥事があってもトップの首が変わるだけで体質が変わらなかったりと、社外内に問題を抱えています。

その結果、2015年11月に上場を果たして以来、株価は下降の一途を辿り、未だに上場来高値を抜けずにいる状態です。

ユニバーサルサービスを求められている

郵政民営化法第7条の2第1項で以下のことが定められています。

日本郵政(株)及び日本郵便(株)は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。

要するに

「日本全国、どこに住んでいる人でも郵便局を利用できるようにしなさい」

ということが定められています。

コメント